花図鑑サイトの考え方や更新情報をお伝えします。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

8月21日から23日の2泊3日で富山へ出かけた。

富山は3度目だが、2泊をするのは初めてである。

通常は、富山へ行くと氷見海浜植物園と中央植物園を見て回る。

去年も9月上旬に出かけていて、この時期は花が少ないことは知っていた。

それでも出かけたのには訳がある。

富山から立山の室堂へ入ろうと考えたのである。

8月も下旬なので、ここも花が残っているか心配ではあった。

しかし、今年は雪解けが少し遅かったとのことで、ネットで得られた情報では前週の15日にもかなりの花が咲いているようだった。

これは期待できそうだ。

宿は富山駅前のビジネスホテルにした。

早朝から電車、ケーブルカー、高原バスを乗り継いで出かけるつもりだったが、前の晩に下調べをしようと地電の駅まで出かけると思わぬ収穫が得られた。

富山から室堂までの直行バスが出ていたのである。

これを利用すれば室堂に7時間滞在できる。

6時半発のバスに乗って9時前に現地に到着した。

すぐに自然保護センターへ向かった。

咲いている花の情報を得ようと思ったからである。

すると、うまい具合に自然観察ツアーが出発する時間であった。

みくりが池観察ツアーという2時間のコースを選んだ。

自然解説員の方はとても親切で、われわれのペースに合わせて3時間ほど、ほぼ貸切状態で案内をしてくださった。

花図鑑のことを話すと、お気に入りに入れてくださっているというナチュラリストの方もいらっしゃって、あれこれの花を見つけては丁寧に教えていただけた。

雪田は位置によって雪の溶けるのがずれる。

だから、溶けたばかりのところは満開状態となる。したがって、ここでは長期間花が楽しめる。

30種以上の高山植物を撮ることができたが、その一部を紹介しよう。

写真は立山靫草(タテヤマウツボグサ)である。高山性のウツボグサで花が大きい。日本固有種である。ここには「立山」の名がつく植物がたくさんある。

次は立山竜胆(タテヤマリンドウ)。これは春竜胆(ハルリンドウ)の高山型変種である。青紫色が基本種なのだが、室堂では白花が多い。

次は深山竜胆(ミヤマリンドウ)。立山竜胆(タテヤマリンドウ)と競うようにして一面に咲いている。

次は御山竜胆(オヤマリンドウ)。まだ咲き始めたばかりだが、うまい具合に花を開いているものに出合えた。これでも精一杯開いているものである。

次は立山薊(タテヤマアザミ)。棘もやわらかくアザミの中ではおとなしい花である。

次は深山鳥兜(ミヤマトリカブト)。以前は白山鳥兜(ハクサントリカブト)と呼ばれることが多かった。最近の研究では区別されているという。

次は深山吾亦紅(ミヤマワレモコウ)。飛び出す雄しべがきれいに撮れていた。

その他、大勢の花に出合えた。

自然観察ツアーの後、自分たちでもう一度コースを辿ってみようと考えていたのだが、昼食を食べ終わるともう足が動かなかった。

高山の薄い空気の中では思った以上にダメージが大きかったのである。

それでも気力を振り絞って辺りを見て回った。

残念なのは雷鳥に出会えなかったことである。

2度目の観察ツアーを終えた解説員の方の話では雪渓に姿が見られたとのことだったが、そこまで向かう気力が残っていなかった。

午後4時のバスに乗って6時半に富山へ戻った。

夏季休暇に入ってすぐに八幡平への旅に出かけた。

今回は2泊3日でじっくりと花を見る計画である。

山の天気は変わりやすい。

だめな日もあるかもしれない。

しかし、3日あれば何とかなるだろう。

こんな心積もりであった。

結果は3日とも晴れてくれて堪能できた。

ツアーは1泊3日の盛岡ツアーを中心にして組んだ。

東北は各地でお祭りがあって混雑する時期だが、予定した列車を押さえられた。

指定した列車にしか乗れないが、この時期にホテルつき往復で23900円は助かる。

ワイエスツアーズを使ったが、良心的でオススメである。

カード決済は列車が確定した以降でよい。

チケット類も無料で自宅へ送ってくれる。

旅行会社の中には申し込みと同時に支払いを求めるところが多い。

資金繰りが悪いのではないかと疑ってしまう。

最悪の例は、あの有名なはとバスである。

旅行が成立する前に申し込みと同時に支払わせ、旅行が不成立になっても直前に電話で連絡してきただけで、10日たってもまだ返金連絡がない。

こんなことが常態化しているようなら会社自体の姿勢を疑う。

二度と使うつもりはないが、サービス業として失格と言っていいだろう。

客の褌で相撲を取っているのだろうか。

さて、八幡平の話である。

盛岡のホテルはホテル東日本。

ちょっと古い感覚のホテルだが、ここしか取れなかった。

サービスはまずまずである。

朝食付きだったが、朝のバイキングもまずまずであった。

夜はくたびれてしまってホテル内の日本料理店を使ったが、ここはやめたほうがいい。

魚の鮮度がよろしくないし、冷房もまともに効かない。

2日目はアスピーテラインを秋田側に降りて、大沼温泉の八幡平グリーンホテルに泊まった。

大沼に立ち寄りたいことと、ここからなら朝早くに八幡平に入れるので選んだ。

バス停から上り坂を少し歩くが、ホテルはきれいだしサービスもよかった。

部屋の前には大きな白樺の木があり、その背後は原生林である。

少し贅沢をして露天風呂つきの部屋にしたが、17000円だから安い部類であろう。

冷蔵庫には飲み物が入っている古いスタイルだが、例えば氷結がコミコミで300円と安い。

ネットから申し込めるし、直接のネット申し込みには飲み物のサービス券もつく。

1日目は自然散策バスを使った。

2時間ほどの案内人つきで片道1200円と格安である。

ただし、1日1往復しかなくて行動が制約される。

時間が短いので、頂上から少し八幡沼に踏み込むというコースで終わった。

この時期の花のいくつかを確認できたのが収穫であった。

高嶺青柳草(タカネアオヤギソウ)は初めて出合った花であった。

紅花苺(ベニバナイチゴ)の実が撮れたのも収穫であった。

こういうものはやはり花とセットで撮っておきたい。

花のピークは7月上旬とのことで花の数は少しさびしかったが、峠蕗(トウゲブキ)や日光黄萱(ニッコウキスゲ)が豪快に咲く姿もよかった。

数年前にも散策バスを使ったのだが、その時はもう少し時間が長くて、黒谷地から頂上に抜けるコースを歩くことができた。今年から行きのバスの時間を遅らせたためそれができなくなった。

1本後の新幹線でも間に合うようにという時間設定をしたとのことであった。まあ仕方がないところと思う。

2日目は一般バスを使って八幡平に入った。

このほうが30分くらい早く入れるからである。

八幡沼を一周して田沢湖行きのバスに乗った。

3時に出て大沼には3時26分到着である。

まだ時間も早いので、畔のホテルに荷物を預かっていただいて大沼を一周する。

このホテルではツキノワグマを飼育している。

入り口には熊注意の立て札があるのだが、実際に悪戯をした痕跡や臭いがあって臨場感たっぷりであった。

ここでは奥鳥兜(オクトリカブト)を撮ることができた。

まだ咲き始めたばかりのようである。

また水弟切(ミズオトギリ)を撮れたのも収穫であった。

夕方の3時か4時に開いて夜にはしぼむという花なので、めったに撮れるものではない。

幸運であった。

3日目は9時台に頂上に入り、黒谷地を目指すというコースをとった。

時間はたっぷりあったが、悪戦苦闘であった。

道が思ったよりも歩きにくかった。

ここでのし収穫は銀竜草(ギンリョウソウ)が撮れたことであろうか。

苦労しなければ撮れない花もある。

この後、少し早いバスで盛岡へ出て食事をし、帰途に着いた。

食事はいつも通り磯よしにした。

駅ビルのフェスタにある磯料理の専門店である。

地元の人が次々と訪れる名店である。

鮮度のよいホヤやイワシの刺身が400円くらいで食べられる。

銘酒の七福神を置く数少ない店でもある。

5月、6月に続いて今年3度目の上高地訪問であった。

季節の移ろいと共に咲く花もどんどん変化していく。

当然のことではあるが、1つの場所を訪ね続けることでその実感が深まる。

このツアーは上高地での散策時間4時間保証というのがウリである。

しかし、夏休みに入った土曜日ということで渋滞は激しかった。

7時に上野を出たバスが大正池についたのは午後の2時半であった。

バスターミナルの営業が6時までとのことで、4時間はついに不可能となった。

今回は明神池まで足を伸ばしたいと思っていた。

しかし、われわれの場合は花を探しながら歩くので、普通の3倍は時間がかかる。

4時間でもぎりぎりなので断念することにした。

帝国ホテルの前でバスを降りることにしたのだが、そこまでバスがなかなか行き着かない。

バスターミナルまでバスが行列になっているとのことで、帝国ホテルまでたどり着いた頃には3時を回っていた。

最後にはビジターセンターで撮った花の確認をしたい。

営業時間がわからないが、ここに5時前に到着することを目標に、われわれにしては急ぎ足で歩き始めた。

帝国ホテルから田代橋までの道が別の道に変わっていた。

笹に被われていて、花があまり見つからない。

辺りが薄暗くて、写真もあまりきれいに撮れない。

少し焦ったが、川べりまで来ると、いろんな花が咲き乱れていた。

すぐに見つかったのが蔓黄華鬘(ツルキケマン)であった。

絶滅危惧IB類の花である。

実はこの辺りでは以前に長実の蔓黄華鬘(ナガミノツルキケマン)を撮っている。

まだ実がついていないのでどちらか確認できなかったが、あとでビジターセンターで確かめたところでは、どうやら蔓黄華鬘(ツルキケマン)らしい。

初めて撮る花である。

上高地の特徴の1つが現の証拠(ゲンノショウコ)であろうか。

東日本は白花、西日本は紅花が多いとされているのだが、ここはどちらも咲くところである。

5時頃、ビジターセンターでまだ撮っていない花を確認し、辺りを探し回る。

ビジターセンターの前には、植えたものと思われるがめずらしい花がさり気なくある。

ここでは、蝦夷鈴蘭(エゾスズラン)と大山鷺草(オオヤマサギソウ)が見つかった。

また、その先の川沿いは花の多い場所である。

ここではすぐに岨菜(ソバナ)が見つかる。

おや、ビジターセンターではまだ掲示していなかったぞ。

続いて、巴塩竃(トモエシオガマ)が見つかる。

すぐには名前が分からなかったので、慌ててビジターセンターに走る。

ありがたいことに6時までやっているようであった。

というようなことで6時までしっかりと花探しをして岐路についた。

家に帰り着いたのは夜中の12時ころであった。

ホームページにアップするために3時起きをしたので、21時間という長い一日がやっと終わった。

阪急旅行社企画のバスツアー「十和田・奥入瀬・八幡平・中尊寺 2日間」に参加してきた。価格2万円という格安のツアーである。

以前にも参加したことがあって、そこで八幡平の良さを知った。また、奥入瀬も歩いていろいろな植物にめぐり合った。

その時は八幡平頂上で1時間の見学時間があり、駆け足だが山頂を一周することができた。

八幡平にはその後単独で出かけたりもしている。今年も8月には3日間八幡平に貼りつく予定なのだが、その小手調べというようなつもりで出かけた。

しかし、結果は最悪であった。

添乗員が悪いのかツアー自体が性格を変えてしまったのか、惨憺たるものであった。

何と頂上での休憩時間が20分しかなかったのである。

天候が悪かったわけでもなく、時間が押しているわけでもなかった。宿泊地の十和田には、日程表に掻かれた時間よりも1時間以上早くついた。

これでは、山頂はトイレ休憩の場所にすぎない。トイレ休憩と書かなければ誇大広告である。

添乗員も知識がない。八幡平には黒谷地(クロヤチ)という湿原がある。谷地=湿原である。ここを通りかかると彼は「ここがクロタニチです」と説明する。十和田湖の御蔵半島(オグラハントウ)も「ミクラハントウ」という有様。このような思い込みによる誤った知識の拡大再生産は害悪でしかない。それでいて、まるで修学旅行の生徒を相手にするような舐めきった顧客対応をする。

というわけで、この会社のツアーはあれこれ利用してきたが、これ限りとすることにした。不愉快になるだけなので、皆さんもおやめになったほうがいい。

八幡平では、駆け足で10分ほどだったが何種類かの花を撮った。駆け足をすると心臓がバクバクして、高いところなのだと実感できた。

白山千鳥(ハクサンチドリ)が最盛期を迎えていて、林立するように咲き誇っていた。

深山金鳳花(ミヤマキンポウゲ)らしき花も鮮やかに咲いていた。

渋い蝦夷の四葉葎(エゾノヨツバムグラ)の姿も目にすることができた。

後30分、いや後10分でも時間がとれれば、どれだけの花を見ることができただろう。

他日を期したい。

今日の花ドットコム

花図鑑

5日の土曜日はつくば植物園へ出かけた。

山の下のほうに雲のかかった筑波山が美しい。

いま、全山パワースポットということで宣伝をしている。

百名山の1つである。

天気予報では30%程度の雨の確率ということだったが、到着してすぐに晴天に変わった。

5時間程度歩き回って花と遊んだ。

ところで、われわれは帰りの電車やバスの中で、今日の「一押しの花」は何だったかと話し合うのが習慣である。

ぼくは夏蝋梅を押した。

華凜はちょっとためらっている。

実はつくば植物園では、この花をシノカリカントゥス・キネンシスと表示している。

彼女がためらう理由は、この舌を噛みそうな名前にあった。

帰ってデータを見たら、一般的には「夏蝋梅」と呼ばれている樹木であった。

この名前なら華凜も納得だろう。

☆夏蝋梅(ナツロウバイ)100605

夏蝋梅(ナツロウバイ)はロウバイ科ナツロウバイ属の落葉低木である。

学名からシノカリカンツス・キネンシスの名で表示するところもある。

原産地は中国の浙江省で、山岳地帯に生える。

漢名は夏梅(シャラメイ)である。

樹高は1メートルから2メートルである。

葉は長い楕円形で大きく、向かい合って生える(対生)。

葉の質は軟らかく、艶がある。

開花時期は5月から6月である。

花の色は白く、花径は6、7センチくらいあり大きい。

花はやや下向きにつく。

写真は6月につくば植物園で撮った。

学名:Synocalycanthus chinensis

★はっとする花の姿の夏蝋梅

香りはなくも色香に溢れ

今日の花ドットコム

花図鑑

29日の土曜日は日光へ出かけた。

天気予報では、気温は17度くらい、曇りで夕方から雨ということだった。

これなら何とかなると思って出発した。

この季節の訪問ははじめてである。

奥日光はまだ気温が10度を切る世界ということで、ターゲットは日光植物園に絞った。

植物園といっても、ここは山そのものである。

山に比べれば道が整備されているが、猿も鹿も紛れ込むという。

隣接する大谷川含満が淵の清流が冷気を運ぶ。

気温はここも10度を切っているようだった。

吐く息が白い。

靴が濡れ、足元から冷えてくる。

これは参ったぞと思うくらい寒かった。

フラッシュが光って写真も思うように撮れない。

悪戦苦闘であったが、それでも花は咲いていた。

至る所に白糸草(シライトソウ)が咲いている。

梅花碇草(バイカイカリソウ)も咲いている。

いずれも自生のもののようだ。

垂れ下がる藤(フジ)の花がきれいだ。

先週、上高地へ行く車窓からたくさん見えて、写真に撮れないのが残念だった。

その念願が果たせた。

藤棚の花もきれいだけれど、自然の美しさにはかなわない。

木の花もあれこれ撮れた。

これは、臼の木(ウスノキ)である。

裏白瓔珞(ウラジロヨウラク)も撮れた。

4時間散策してギブアップした。

9時の開園前に到着して午後1時であった。

この日は、帰り道で栃木市に立ち寄って観光もと考えていたが、それは取りやめることにした。

春日部で途中下車し、萬来のラーメンを食べて帰途についた。

久しぶりの萬来のラーメンが体を温めてくれた。

こちらは雨も降らなかったようである。

天気予報では、気温は17度くらい、曇りで夕方から雨ということだった。

これなら何とかなると思って出発した。

この季節の訪問ははじめてである。

奥日光はまだ気温が10度を切る世界ということで、ターゲットは日光植物園に絞った。

植物園といっても、ここは山そのものである。

山に比べれば道が整備されているが、猿も鹿も紛れ込むという。

隣接する大谷川含満が淵の清流が冷気を運ぶ。

気温はここも10度を切っているようだった。

吐く息が白い。

靴が濡れ、足元から冷えてくる。

これは参ったぞと思うくらい寒かった。

フラッシュが光って写真も思うように撮れない。

悪戦苦闘であったが、それでも花は咲いていた。

至る所に白糸草(シライトソウ)が咲いている。

梅花碇草(バイカイカリソウ)も咲いている。

いずれも自生のもののようだ。

垂れ下がる藤(フジ)の花がきれいだ。

先週、上高地へ行く車窓からたくさん見えて、写真に撮れないのが残念だった。

その念願が果たせた。

藤棚の花もきれいだけれど、自然の美しさにはかなわない。

木の花もあれこれ撮れた。

これは、臼の木(ウスノキ)である。

裏白瓔珞(ウラジロヨウラク)も撮れた。

4時間散策してギブアップした。

9時の開園前に到着して午後1時であった。

この日は、帰り道で栃木市に立ち寄って観光もと考えていたが、それは取りやめることにした。

春日部で途中下車し、萬来のラーメンを食べて帰途についた。

久しぶりの萬来のラーメンが体を温めてくれた。

こちらは雨も降らなかったようである。

新緑の始まったばかりの上高地を訪ねた。

上高地へ来るのはこれで4度目だが、こんなに早い時期に尋ねたことはない。

あたりの山はまだ雪景色である。

クラブツーリズムがweb限定ツアーを企画してくれたおかげである。

散策4時間の保障つきで3980円はありがたい。

途中の無駄はすべてカットしてこの価格を実現してくれた。

添乗員もバス2台で1名。人数確認などは運転手がやってくれる。

普通は行きと帰りで座席を交換するが、これも行き帰り変更なし。

申し込み順なので、最前列の席に陣取ることができた。

交通手段さえあればいいわれわれには格好の企画であった。

天候はまだ不順だが、訪れた土曜日は晴天になった。

上高地の公式サイトの情報では花も咲き始めているということで楽しみに出かけた。

今回は帝国ホテルの前で降りた。

田代橋から明神橋を巡るというのが心積もりであった。

しかし、われわれの場合は花を探しながらなので歩みがのろい。

河童橋までで2時間くらいかかってしまい、その先は結局断念した。

急ぎ足で歩くよりも、あちこち散策して花を探したほうがいいからである。

いきなり迎えてくれたのが二輪草(ニリンソウ)の大群落であった。

こんな群落は見たことがないので仰天した。

中にはピンクの花も交じっている。

その脇には走野老(ハシリドコロ)もさり気なく咲いている。

植物園でしか見たことのない花である。

猛毒という記憶があって恐る恐るカメラに収める。

近くには富貴草(フッキソウ)が群落をつくっている。

二輪草(ニリンソウ)と競合する場所に咲くことを知った。

まだ生まれたてという感じの喘息薬種(ズダヤクシュ)も出迎えてくれた。

後は立坪菫(タチツボスミレ)が至る所に咲いている。

後でビジターセンターで調べると大立坪菫(オオタチツボスミレ)も交じっているとのことだったが、ここのものは札幌で見たものに比べるとかなり小さい。

続いて悩ましい花に出会う。

ハタザオの仲間である。

ビジターセンターの紹介では、ここには①山旗竿(ヤマハタザオ)、②深山旗竿(ミヤマハタザオ)、③白山旗竿(ハクサンハタザオ)が咲くという。

①の葉は茎を抱き、②の茎につく葉は線形、③の葉は羽状に裂ける。

どれも当てはまらないじゃん。

まあ、あれこれ写真を見て判断すれば②なんだろうねぇ。

続いてネコノメソウの仲間。

これも、上高地には4種類くらいあるとのことである。

葉の互生、対生、雄しべの数などで見分けるという。

うーん、雄しべがはっきりしないとわからない。

これはどうやら蔓猫目草(ツルネコノメソウ)のようだ。

などなど。

このほか数種類の花に出会った。

上々の収穫である。

このツアーは好評のようで、6月、7月と続く。

どちらもエントリーしておいた。

今年は上高地の年になりそうである。

早春の北海道を訪ねた。

函館では桜の開花宣言が出たが、札幌は梅の開花宣言という季節である。

しかし、この時期にしか咲かない花をとらえておきたいと考えての旅であった。

空港バスの車窓からは蕗の薹しか見えない。

出足は不安であったが、北大植物園には、蝦夷延胡索、黄花甘菜、蝦夷の立金花、延齢草、小島延齢草などが咲き競い、目的を達成することができた。

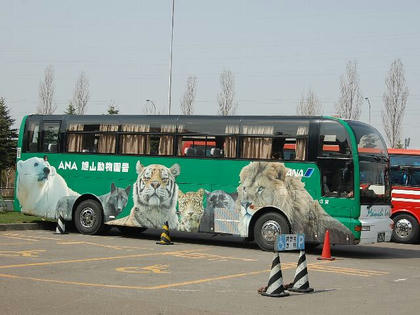

ところで、今回の旅では、旭山動物園への無料バスがセットされていたので、二日目はこの小旅行に当てた。

旭山動物園は今回が三度目の訪問であるが、美瑛や富良野も回るということで楽しみに出かけた。

その旭山動物園で、思いがけない進化を目にした。

動物の紹介では既に定評があるが、植物にまで手を広げていたのである。

旭山の自生植物をはじめ、知床の植物、海岸性の植物などのコーナーがつくられている。

名札も手製で、きめ細かな紹介をしている。

やる気が伝わってくるのである。

まだ咲いている花は少なかったが、また来てみたいなと思わせるに十分なものであった。

種の保存というしっかりとした目的意識もある。

スタッフのみなさんの努力に拍手を送りたい。

峠道にはまだ雪の残る季節の訪問であった。次回を楽しみにしたい

これに比べて翌日訪れた札幌の円山動物園の印象はよくなかった。

旭山を追いかけているというような宣伝を目にしていたが、中身が伴っていない。

その最大の要因は客商売という意識の乏しさである。

箱物だけ整えても魂がこもらないものには魅力がない。

客に挨拶もせず監視するような目つきに出会って興ざめの思いであった。

函館では桜の開花宣言が出たが、札幌は梅の開花宣言という季節である。

しかし、この時期にしか咲かない花をとらえておきたいと考えての旅であった。

空港バスの車窓からは蕗の薹しか見えない。

出足は不安であったが、北大植物園には、蝦夷延胡索、黄花甘菜、蝦夷の立金花、延齢草、小島延齢草などが咲き競い、目的を達成することができた。

ところで、今回の旅では、旭山動物園への無料バスがセットされていたので、二日目はこの小旅行に当てた。

旭山動物園は今回が三度目の訪問であるが、美瑛や富良野も回るということで楽しみに出かけた。

その旭山動物園で、思いがけない進化を目にした。

動物の紹介では既に定評があるが、植物にまで手を広げていたのである。

旭山の自生植物をはじめ、知床の植物、海岸性の植物などのコーナーがつくられている。

名札も手製で、きめ細かな紹介をしている。

やる気が伝わってくるのである。

まだ咲いている花は少なかったが、また来てみたいなと思わせるに十分なものであった。

種の保存というしっかりとした目的意識もある。

スタッフのみなさんの努力に拍手を送りたい。

峠道にはまだ雪の残る季節の訪問であった。次回を楽しみにしたい

これに比べて翌日訪れた札幌の円山動物園の印象はよくなかった。

旭山を追いかけているというような宣伝を目にしていたが、中身が伴っていない。

その最大の要因は客商売という意識の乏しさである。

箱物だけ整えても魂がこもらないものには魅力がない。

客に挨拶もせず監視するような目つきに出会って興ざめの思いであった。

カレンダー

| 05 | 2025/06 | 07 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 |

カウンター

カテゴリー

最新記事

(09/08)

(09/07)

(09/07)

(09/06)

(09/06)

(08/31)

(08/31)

(08/24)

(08/23)

(08/22)

最新CM

ブログ内検索

最古記事

(04/14)

(04/15)

(04/16)

(04/17)

(04/18)

(04/19)

(04/20)

(04/21)

(04/22)

(04/23)

アクセス解析