花図鑑サイトの考え方や更新情報をお伝えします。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

新緑の始まったばかりの上高地を訪ねた。

上高地へ来るのはこれで4度目だが、こんなに早い時期に尋ねたことはない。

あたりの山はまだ雪景色である。

クラブツーリズムがweb限定ツアーを企画してくれたおかげである。

散策4時間の保障つきで3980円はありがたい。

途中の無駄はすべてカットしてこの価格を実現してくれた。

添乗員もバス2台で1名。人数確認などは運転手がやってくれる。

普通は行きと帰りで座席を交換するが、これも行き帰り変更なし。

申し込み順なので、最前列の席に陣取ることができた。

交通手段さえあればいいわれわれには格好の企画であった。

天候はまだ不順だが、訪れた土曜日は晴天になった。

上高地の公式サイトの情報では花も咲き始めているということで楽しみに出かけた。

今回は帝国ホテルの前で降りた。

田代橋から明神橋を巡るというのが心積もりであった。

しかし、われわれの場合は花を探しながらなので歩みがのろい。

河童橋までで2時間くらいかかってしまい、その先は結局断念した。

急ぎ足で歩くよりも、あちこち散策して花を探したほうがいいからである。

いきなり迎えてくれたのが二輪草(ニリンソウ)の大群落であった。

こんな群落は見たことがないので仰天した。

中にはピンクの花も交じっている。

その脇には走野老(ハシリドコロ)もさり気なく咲いている。

植物園でしか見たことのない花である。

猛毒という記憶があって恐る恐るカメラに収める。

近くには富貴草(フッキソウ)が群落をつくっている。

二輪草(ニリンソウ)と競合する場所に咲くことを知った。

まだ生まれたてという感じの喘息薬種(ズダヤクシュ)も出迎えてくれた。

後は立坪菫(タチツボスミレ)が至る所に咲いている。

後でビジターセンターで調べると大立坪菫(オオタチツボスミレ)も交じっているとのことだったが、ここのものは札幌で見たものに比べるとかなり小さい。

続いて悩ましい花に出会う。

ハタザオの仲間である。

ビジターセンターの紹介では、ここには①山旗竿(ヤマハタザオ)、②深山旗竿(ミヤマハタザオ)、③白山旗竿(ハクサンハタザオ)が咲くという。

①の葉は茎を抱き、②の茎につく葉は線形、③の葉は羽状に裂ける。

どれも当てはまらないじゃん。

まあ、あれこれ写真を見て判断すれば②なんだろうねぇ。

続いてネコノメソウの仲間。

これも、上高地には4種類くらいあるとのことである。

葉の互生、対生、雄しべの数などで見分けるという。

うーん、雄しべがはっきりしないとわからない。

これはどうやら蔓猫目草(ツルネコノメソウ)のようだ。

などなど。

このほか数種類の花に出会った。

上々の収穫である。

このツアーは好評のようで、6月、7月と続く。

どちらもエントリーしておいた。

今年は上高地の年になりそうである。

PR

早春の北海道を訪ねた。

函館では桜の開花宣言が出たが、札幌は梅の開花宣言という季節である。

しかし、この時期にしか咲かない花をとらえておきたいと考えての旅であった。

空港バスの車窓からは蕗の薹しか見えない。

出足は不安であったが、北大植物園には、蝦夷延胡索、黄花甘菜、蝦夷の立金花、延齢草、小島延齢草などが咲き競い、目的を達成することができた。

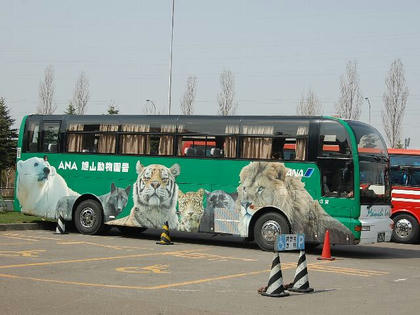

ところで、今回の旅では、旭山動物園への無料バスがセットされていたので、二日目はこの小旅行に当てた。

旭山動物園は今回が三度目の訪問であるが、美瑛や富良野も回るということで楽しみに出かけた。

その旭山動物園で、思いがけない進化を目にした。

動物の紹介では既に定評があるが、植物にまで手を広げていたのである。

旭山の自生植物をはじめ、知床の植物、海岸性の植物などのコーナーがつくられている。

名札も手製で、きめ細かな紹介をしている。

やる気が伝わってくるのである。

まだ咲いている花は少なかったが、また来てみたいなと思わせるに十分なものであった。

種の保存というしっかりとした目的意識もある。

スタッフのみなさんの努力に拍手を送りたい。

峠道にはまだ雪の残る季節の訪問であった。次回を楽しみにしたい

これに比べて翌日訪れた札幌の円山動物園の印象はよくなかった。

旭山を追いかけているというような宣伝を目にしていたが、中身が伴っていない。

その最大の要因は客商売という意識の乏しさである。

箱物だけ整えても魂がこもらないものには魅力がない。

客に挨拶もせず監視するような目つきに出会って興ざめの思いであった。

函館では桜の開花宣言が出たが、札幌は梅の開花宣言という季節である。

しかし、この時期にしか咲かない花をとらえておきたいと考えての旅であった。

空港バスの車窓からは蕗の薹しか見えない。

出足は不安であったが、北大植物園には、蝦夷延胡索、黄花甘菜、蝦夷の立金花、延齢草、小島延齢草などが咲き競い、目的を達成することができた。

ところで、今回の旅では、旭山動物園への無料バスがセットされていたので、二日目はこの小旅行に当てた。

旭山動物園は今回が三度目の訪問であるが、美瑛や富良野も回るということで楽しみに出かけた。

その旭山動物園で、思いがけない進化を目にした。

動物の紹介では既に定評があるが、植物にまで手を広げていたのである。

旭山の自生植物をはじめ、知床の植物、海岸性の植物などのコーナーがつくられている。

名札も手製で、きめ細かな紹介をしている。

やる気が伝わってくるのである。

まだ咲いている花は少なかったが、また来てみたいなと思わせるに十分なものであった。

種の保存というしっかりとした目的意識もある。

スタッフのみなさんの努力に拍手を送りたい。

峠道にはまだ雪の残る季節の訪問であった。次回を楽しみにしたい

これに比べて翌日訪れた札幌の円山動物園の印象はよくなかった。

旭山を追いかけているというような宣伝を目にしていたが、中身が伴っていない。

その最大の要因は客商売という意識の乏しさである。

箱物だけ整えても魂がこもらないものには魅力がない。

客に挨拶もせず監視するような目つきに出会って興ざめの思いであった。

昨日(24日)は、1か月振りでつくば植物園を訪問した。

この日につくばへ行こうということは、だいぶ前から心に決めていた。

この日から「琉球の植物展」が始まることと、クレマチス展がまだ開かれていることから、新しい写真の撮れる環境が整っていると判断できたからである。

あいにくの雨模様だったし、痛風の症状も出ていてコンディションはあまりよくなかったが、思いきって出かけることにした。

結果はもちろん大満足であった。

ひと月前とは咲いている花もがらりと様変わりしている。

ここは月に1度の訪問ではカバーしきれないかもしれない。

まず、クレマチスを見てしまおうということで会場へ向かう。

写真を撮り始めて5年目、やっと園芸植物に目を向ける余裕も出てきた。

これまでは、まず基本を押さえようということで原種中心に撮ってきている。

ここのクレマチス展は期間もひと月以上あって長い。

時々で咲く花にも変化があるようだ。

時期としてはもう後半に入っているようだが、10種以上を撮ることができた。

これらは、整理して「花のアルバム」で紹介したい。

また、来年以降は時期をずらして訪問し、開花時期の異なるクレマチスを紹介したいとも思う。

○○系などいくつかある系統についても、いずれは整理していければよいと思う。

なお、クレマチスの会場に向かう途中には、新しくできた「多様性地区」がある。

ここでは、イチゴ類がシーズンを迎えていて、何種類かの花や実を撮ることができた。

イチゴといえば、やはり花と実とをセットで紹介できればいちばんいい。

ここで着実に撮っていけば、それも充実していきそうである。

なお、龍は赤緑色弱があって、赤い実を見つけるのは苦手である。

これを補佐してくれるのが華凛の眼で、ほんとうに助かっている。

「多様性地区」の近くには「筑波山の植物」の地域もあり、ここでは星咲き雪の下(ホシザキユキノシタ)が満開であった。

葉の感じは一緒でも花は雪の下(ユキノシタ)とは明らかに異なる。

不思議な植物があるものである。

それから元へ戻って、いつもの巡回コースをたどる。

園芸植物のコーナーでは、渋いアヤメ科の植物を初めて撮った。

華凛いわく「武家が好みそう」というこの花は、遠目には枯れているかのように見えるのだが、近寄ってみると渋い色合いをみせてくれる。

ローズドメイというカーネーションやドッグローズというバラもきれいに花を咲かせていた。

道沿いには樹木の花や実があれこれとあって、のんびり写して回った。

それから、昼食をはさんで「琉球の植物展」を見る。

花のシーズンではないために葉だけのものもあったが、それでも花を咲かせているものも何種類か撮れた。

初めてのものもあった。

こういう機会でもなければ目にすることのできない植物である。

ありがたく写させていただいた。

会場の教育棟に隣接する水生植物のコーナーでも、新しく花の咲くものをいくつか撮れた。

ここには海外のものもあるが、琉球の植物もある。

それから外へ出てコースをめぐる。

麒麟草(キリンソウ)や伊吹麝香草(イダキジャコウソウ)が満開であった。

樹木では空木(ウツギ)やガマズミが満開であった。

空木(ウツギ)はこれまであまり綺麗なものが撮れていなかったので収穫であった。

箱根空木(ハコネウツギ)も今が旬という状態のものを撮れた。

そのほか、新しく撮れたものだけでも10種類以上になる。

最後は温室を見て、時間を調整しながらバス停へ向かう。

温室では花の咲くサボテン類などを何種類か写せた。

サボテンもいずれ整理したい植物だが、どうせ写すなら花の咲いているものが面白い。

また、ランも新しいものを10種類くらい撮れた。

ここのランのコレクションは膨大である。

アジアのセンター的機能を果たしているといってよいだろう。

そんな中から花の咲いているものを順次温室で公開してくれる。

データを収集するのも大変だが、少しずつでも調べていきたいと思う。

花図鑑

この日につくばへ行こうということは、だいぶ前から心に決めていた。

この日から「琉球の植物展」が始まることと、クレマチス展がまだ開かれていることから、新しい写真の撮れる環境が整っていると判断できたからである。

あいにくの雨模様だったし、痛風の症状も出ていてコンディションはあまりよくなかったが、思いきって出かけることにした。

結果はもちろん大満足であった。

ひと月前とは咲いている花もがらりと様変わりしている。

ここは月に1度の訪問ではカバーしきれないかもしれない。

まず、クレマチスを見てしまおうということで会場へ向かう。

写真を撮り始めて5年目、やっと園芸植物に目を向ける余裕も出てきた。

これまでは、まず基本を押さえようということで原種中心に撮ってきている。

ここのクレマチス展は期間もひと月以上あって長い。

時々で咲く花にも変化があるようだ。

時期としてはもう後半に入っているようだが、10種以上を撮ることができた。

これらは、整理して「花のアルバム」で紹介したい。

また、来年以降は時期をずらして訪問し、開花時期の異なるクレマチスを紹介したいとも思う。

○○系などいくつかある系統についても、いずれは整理していければよいと思う。

なお、クレマチスの会場に向かう途中には、新しくできた「多様性地区」がある。

ここでは、イチゴ類がシーズンを迎えていて、何種類かの花や実を撮ることができた。

イチゴといえば、やはり花と実とをセットで紹介できればいちばんいい。

ここで着実に撮っていけば、それも充実していきそうである。

なお、龍は赤緑色弱があって、赤い実を見つけるのは苦手である。

これを補佐してくれるのが華凛の眼で、ほんとうに助かっている。

「多様性地区」の近くには「筑波山の植物」の地域もあり、ここでは星咲き雪の下(ホシザキユキノシタ)が満開であった。

葉の感じは一緒でも花は雪の下(ユキノシタ)とは明らかに異なる。

不思議な植物があるものである。

それから元へ戻って、いつもの巡回コースをたどる。

園芸植物のコーナーでは、渋いアヤメ科の植物を初めて撮った。

華凛いわく「武家が好みそう」というこの花は、遠目には枯れているかのように見えるのだが、近寄ってみると渋い色合いをみせてくれる。

ローズドメイというカーネーションやドッグローズというバラもきれいに花を咲かせていた。

道沿いには樹木の花や実があれこれとあって、のんびり写して回った。

それから、昼食をはさんで「琉球の植物展」を見る。

花のシーズンではないために葉だけのものもあったが、それでも花を咲かせているものも何種類か撮れた。

初めてのものもあった。

こういう機会でもなければ目にすることのできない植物である。

ありがたく写させていただいた。

会場の教育棟に隣接する水生植物のコーナーでも、新しく花の咲くものをいくつか撮れた。

ここには海外のものもあるが、琉球の植物もある。

それから外へ出てコースをめぐる。

麒麟草(キリンソウ)や伊吹麝香草(イダキジャコウソウ)が満開であった。

樹木では空木(ウツギ)やガマズミが満開であった。

空木(ウツギ)はこれまであまり綺麗なものが撮れていなかったので収穫であった。

箱根空木(ハコネウツギ)も今が旬という状態のものを撮れた。

そのほか、新しく撮れたものだけでも10種類以上になる。

最後は温室を見て、時間を調整しながらバス停へ向かう。

温室では花の咲くサボテン類などを何種類か写せた。

サボテンもいずれ整理したい植物だが、どうせ写すなら花の咲いているものが面白い。

また、ランも新しいものを10種類くらい撮れた。

ここのランのコレクションは膨大である。

アジアのセンター的機能を果たしているといってよいだろう。

そんな中から花の咲いているものを順次温室で公開してくれる。

データを収集するのも大変だが、少しずつでも調べていきたいと思う。

花図鑑

先に大船植物園の訪問記を書いたが、その後の外出は以下のとおりである。

4月26日 つくば植物園

4月29日 埼玉県花と緑の振興センター

5月2日 小石川植物園

5月3日 神代植物公園

5月5日 川口市立グリーンセンター

かなり立て込んでいる。

この時期は花の数も多いし、神代植物公園や川口では野草展もやっていた。

特に神代植物公園のものは東京山草会というしっかりした組織が主催しているので、花もきれいだし出展数も多かった。華凛などはこの野草展だけで1000枚以上を撮っている。

そんなわけで、整理がまったく追いついていない。目にとまったものを紹介しているような状態である。

記録をきちんととっておかないと、写真が捜せなくなる。きれいなものを撮った記憶はあっても、どこで撮ったのかがわからなくなるのである。

今は撮った日ごとにフォルダを分けて整理している。以前は「あいうえお順」でも別に整理していたのだが、多すぎて追いつかずにやめてしまった。代わりに、花ごとに撮った日をメモするようにしているのだが、これもきちんとはできない。すると、載せようと思ったときに苦戦する。

実態は、こんな追いかけっこの毎日である。

花図鑑

19日の日曜日は大船植物園へ出かけた。

ここの正式名称は神奈川県立フラワーセンター大船植物園といい、神奈川県が運営する植物園である。

2月に出かけて以来なので、2か月半ぶりの訪問である。

前回は龍の誕生日が近かったのでその記念小旅行ということで出かけたが、今回は華凛の誕生日が近かった。

前年も1週間ほど後だったが大船を訪れている。このときは、前日に箱根湿生花園へ出かけ、三島に泊まって鰻を食べて、帰路に大船へ立ち寄った。

このコースはわれわれには定番のコースだった。箱根のバスや登山電車、ケーブルカーが一日乗り放題で2000円の「天下の券」という便利なチケットを利用していた。これがあれば三島まで出ることもできた。しかし、去年出かけてみると、このチケットは廃止されていた。一日で箱根を通り過ぎる人向けのフリー切符がなくなってしまったのである。

三島泊まりというのも、かなり魅力があった。箱根にも保養所があるので泊まってもいいのだが、次の日の移動を考えれば三島のほうがいい。ビジネスホテルに泊まってお気に入りの「うな吉」で食事をすれば、しこたま飲んでも1人1万円でお釣りが来る。また、市内には楽寿園という捨てがたい公園もある。富士山からの溶岩の中にいろいろな樹木が植えられている。

しかし、そんなわけで今年は箱根を見送り、大船1か所にした。これも、数年前までは、大船へ出かければ鎌倉まで足を伸ばしてお寺の花めぐりをし、江ノ島で食事をするというのが定番であった。大船から江ノ島へ抜けるモノレールが華凛のお気に入りであった。お寺は長谷界隈をめぐり、食事は「竹波」にしている。磯料理の定食にカワハギの造りや塩辛などを追加して頼み、酒は吉乃川である。磯料理にはハマグリやサザエなどもついているので、たっぷり楽しめる。しかし、最近は1か所見るだけでかなり疲れてしまい、足を伸ばすという元気がなくなってきている。

さて、大船植物園の話である。

去年の経験もあって、この季節は花の数がものすごく多いことは予測できた。それに加えて今回は桜草展もやっていたし牡丹も咲いているということで、2人で2000枚の写真を撮ることとあいなった。桜草や牡丹はすぐには整理しきれないが、いずれは整理して載せたいと考えているジャンルである。

藤も季節を迎えていて、たくさんの人で賑わっていた。この時期に咲いているのは野田藤(ノダフジ)であった。白藤も咲いていたが、品種名は表示されていなかった。

サトザクラもいろいろ咲いていた。定番の関山(カンザン)や普賢象(フゲンゾウ)のほか、松月(ショウゲツ)や福禄寿(フクロクジュ)などが競い咲きしている。菊桜(キクザクラ)が一番きれいだったが、調べてみると菊桜(キクザクラ)にはいろんな由来のものがあるようだ。名前の表示しかなくて、どこから来たものなのかがまだ確認できていない。

ここには八重の金鳳花(キンポウゲ)や八重の草の王(クサノオウ)などもあって面白い。今回は名札に学名表示も加えられていて、調べやすくなった。

野生絶滅種の折鶴菫(オリヅルスミレ)も展示されていた。各地の研究機関で増殖が試みられているということだが、まだここでしか見たことがない。展示される鉢の数も増えていて、順調に育っているようである。

そのほか撮ったいろいろな花は、折を見て紹介していきたい。

花図鑑

カレンダー

| 05 | 2025/06 | 07 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 |

カウンター

カテゴリー

最新記事

(09/08)

(09/07)

(09/07)

(09/06)

(09/06)

(08/31)

(08/31)

(08/24)

(08/23)

(08/22)

最新CM

ブログ内検索

最古記事

(04/14)

(04/15)

(04/16)

(04/17)

(04/18)

(04/19)

(04/20)

(04/21)

(04/22)

(04/23)

アクセス解析